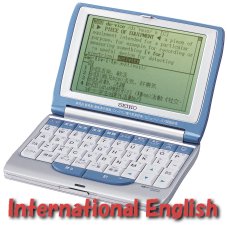

従来機のような電卓タイプのキーでなく,ノートパソコンのようなキーボードが採用されました(写真)。現物が手元にないのでキータッチ等は分かりませんが,見た感じではモバイルギアのキーボードのような感じです。一見,文章を打つわけでもないのにこんな本格的なキーボードが必要なのか? と思う人もいるかもしれません。私も最初はそう感じました。

従来機のような電卓タイプのキーでなく,ノートパソコンのようなキーボードが採用されました(写真)。現物が手元にないのでキータッチ等は分かりませんが,見た感じではモバイルギアのキーボードのような感じです。一見,文章を打つわけでもないのにこんな本格的なキーボードが必要なのか? と思う人もいるかもしれません。私も最初はそう感じました。セイコーインスツルメンツのニューモデル電子辞書

−ファーストインプレッション−

※このレビューは,セイコーインスツルメンツ(以下セイコー)が2001年10月に発表したフルコンテンツ電子辞書の新製品に関して,セイコーインスツルメンツホームページに掲載のニュースリリースや新製品カタログの情報で判明した範囲で検証したものです。ニュースリリースという性質上,実際の製品仕様とは多少異なる場合があるかもしれません。

従来機のような電卓タイプのキーでなく,ノートパソコンのようなキーボードが採用されました(写真)。現物が手元にないのでキータッチ等は分かりませんが,見た感じではモバイルギアのキーボードのような感じです。一見,文章を打つわけでもないのにこんな本格的なキーボードが必要なのか? と思う人もいるかもしれません。私も最初はそう感じました。

従来機のような電卓タイプのキーでなく,ノートパソコンのようなキーボードが採用されました(写真)。現物が手元にないのでキータッチ等は分かりませんが,見た感じではモバイルギアのキーボードのような感じです。一見,文章を打つわけでもないのにこんな本格的なキーボードが必要なのか? と思う人もいるかもしれません。私も最初はそう感じました。

しかし,キーボードと画面は,電子辞書という建物のいわば入口と出口にあたるものですから,収録辞書や付加機能という,いわばビルの中身同様,むしろそれ以上に重要なものといえます。いくら大きなショッピングセンターでも,出入口が狭ければ客のストレスが増えるのと同じで,電子辞書も,いくら情報量の多い辞書を収録していても,キーボードが貧弱であったり,液晶画面が小さかったりでは,本当に使いやすいものとは言えないでしょう。

電子辞書の「出口」である画面に関しては,セイコー製品に限らず,ここ数年で大幅に向上し,筐体サイズをこれ以上大きくすることなく今以上の解像度の液晶を実装することは物理的にもきっと困難なところまできているのではないでしょうか。一方,キーボードに関しては今まではどの機種も大同小異でしたので,今回セイコーがフルキーボードを採用したことが,今後の他社製品にも大きな影響を及ぼすことは疑いないでしょう。他社の新機軸に追従することはどこのメーカーでもできますが,このようなコロンブスの卵的発想でキーボードを改良したということは,電子辞書の老舗であるセイコーならではでしょう。

もっとも,意地悪な見方をすれば,QWERTYキーボードになじみのない人で「一本指タイピング」をしている人にとっては,フルキーボードであろうが,従来のようなキーボードであろうが関係ない,と言えるかもしれません。しかし,近年のパソコンの普及に伴い,タッチタイプのできる人も増えているのは事実です。フルキーボードでないと困るという人は多いでしょうが,従来型の電卓キーボードでないと困るという人はまずいないでしょうから,「大は小を兼ねる」のは結構なことだと思います。

| Sekkyの視点(^^) 今回の新機種でも過去の遺物のように備わっているものとして,かな入力があります。もともとは,ローマ字変換が苦手な人のためにキーボードの英字最上列に五十音の段を割り当て,「あ」のキーを3回押せば「う」が入れられる,という発想だったのでしょう。しかし,最近では現在主流であるローマ字入力のできない人が,そんな変な方式でのかな入力が簡単にできるとも思えないという事実にメーカーさんも気づいてきたようで,セイコーはじめ,多くのメーカーは50音配列キーボードの機種も同時に出しています。それなのに,なぜこの変てこりんなかな入力が残ってしまっているのでしょうか? SR-9500などは,全く同機能の50音キーボードバージョンとしてSR-9550というモデルがあるのに,9500にもかな入力が残っているようです。 |

いくらキーボードが大きくなり,速くタイプすることができるようになったといっても,そのスピードに内部処理がついていけないのでは困ります。そこで,今回の新機種では,素早くタイプしても,入力が飛んでしまわないような工夫がされています。

一般に「入力もれ」と言われる現象は,あるキーを離す前に次のキーを押してしまった場合に,次のキーの押下が無効になるために起こります。言いかえれば,2つのキーを同時に押下した場合,内部的には最初のキー入力しか処理できないために生じるわけです。そこで,今回の新機種では(ことばでは説明しにくいですが)前のキーがまだ押されている状態で次のキーが押されても,前のキーを離した時点できちんと次のキーも取りこぼさないで入力されるように改良されました。これは珍しい機能ではなく,パソコンはもちろん,オフィス向けの電卓やレジスター等でも昔から当たり前のようについていたものですが,電子辞書としては今回が初めてです(厳密には初めてではなく,1987年発売のサンヨーのPD-1には備わっていました)。

※新ラインナップのトップバッターとして10月26日に発売されたSR-950で試してみましたが,従来型のキーボードであっても,入力もれがほとんどなかったというのは,この早打ち対応メカニズムのおかげなのでしょう。

ユーザが単語をタイプする都度(「訳」キーを押す前に)該当する見出し語のインデックスが逐一表示される機能(パソコン用語で言うインクリメントサーチ)です。スペルを途中までタイプするだけで検索ができます。新機軸を積極的に採用しているセイコーにしては珍しく,この機能は他社製品にかなり先を越されていましたが,今回の新機種でようやく実装されました。

しかし,単に他社製品の真似をするのではなく,SR-8000で搭載したプレビュー機能と組み合わせることで,ユーザが単語をタイプする都度(「訳」キーを押す前に)見出し語のインデックスが逐一表示され,それに加えて画面の下半分でその語の語義が表示される仕様になっています。これもセイコーオリジナルですが,この機能のおかげで,ほとんどの単語は「訳」キーを押さなくても,スペルを途中までタイプするだけで訳語を確認することができます。学生が授業の予習をする際などの「ちょっと見」ならこれで十分でしょう。もちろん,「訳」キーを押せば従来機種と同じく画面いっぱいに語義が表示されます。

それだけにとどまりません。ニュースリリースによると,今回の新機種の場合,このリアルタイム検索は通常検索はもちろん,あらゆる場面で機能するようで,ワイルドカード検索で逆引きをするときや,漢字源での部品検索でもちゃんと働きます(このへんはキャノンのIDFシリーズでも備わっていますが,シャープの機種では未実装)。さらには,例文検索,成句検索でも働いてしまうというのにはびっくり! ここまでするか,という感じですが,単にカタログスペックを飾るためだけの新機軸でなく,新機能と謳う以上はとことんまでこだわる,という姿勢が見られます。例文検索でインクリメントすることがどうしても必要か,と言われればそれまでですが,「ないよりはあったほうがいい」「あるからといってデメリットにはならない」という発想(いわゆる「こだわり」とも呼べるものでしょうけど)を製品に盛り込むという点(言いかえれば,セールスポイントになりにくい機能でも積極的にとりこむという姿勢)は評価できると思います。

| Sekkyの視点(^^) まだ現物がないので確認できませんが,(訳キーを押してフル画面で表示されているときではなく)スペルを途中まで入れてプレビューで訳語が表示されている画面から,次の単語をひきたいときは,いちいち「戻る」キーか何かを押して入力したスペルをクリアしないといけないのでしょうか? 今回のリアルタイム検索+プレビューの実装により,従来機のように「訳」キーでフル画面を表示しなくてもかなりの場面で用が足りるようになるでしょう。その場合,次の検索をするときにいちいち「戻る」キーなり辞書キーなりを押して入力スペルをクリアしないといけないのなら,ちょっと不便です。プレビューの画面でも,10秒とか30秒とか(時間は設定画面で変更できるようにして),一定時間キー入力がなくて,次にキーが押されたときは,入力スペルを自動的にクリアする仕様になっていると便利でしょうね(PsionのCOBUILDを参考に)。 |

これも他社製品に先を越された感じになっていましたが,今回の新機種でようやく実装されました。機能としては他社製品と同じですが,上述したように部品検索でも(キャノンのIDFシリーズのように)リアルタイム検索&プレビュー機能は働くという点がミソです。

キャノンのIDFシリーズで唯一備わっていた日本語ジャンプ(キャノン製品では「スーパーマルチジャンプ」と呼ばれているもの)が搭載されました。従来のジャンプ機能では不可能だった,広辞苑の→広辞苑のジャンプや,和英→広辞苑,広辞苑→和英なども可能になりました。ここまでは二番煎じなのですが,キャノンの場合,ジャンプしたい語句の範囲をハイライトして指定する必要があるのに対し,セイコーの場合,ジャンプしたい語句の頭にカーソルを合わせて訳キーを押すだけで,最長一致(カーソルのある場所から始まる語句のうち,最も字数の多いものから順番に候補ウィンドウに列挙される)で表示されます。あとは,望む単語を指定するだけです。ジャンプ語を事前にユーザが特定するキャノンの仕様と異なり,とくに単漢字など,字数の少ない語にジャンプするときは使いにくいかもしれませんが,日本人の場合,日本語ジャンプで検索する語は難しい語(=概して文字数が多い)である場面が多いので,これでもいいのかもしれません。ただ,漢字1文字の読みを調べたりすることの多い留学生にはちょっと不便かな?

| Sekkyの視点(^^) 今回のニューモデルの仕様で最も不可解なものの一つが,日本語ジャンプは,SR-950という,小型軽量モデルのみの機能であり,フルキーボードを採用した上位モデルには全く備わっていないらしいということです。私の主観かもしれませんが,日本語ジャンプが本当に重宝するのは,SR-950よりも,むしろリーダーズを収録したSR-9200なのではないでしょうか? リーダーズをひいたとき,リーダーズに載っている専門用語が訳語だけではピンとこないので,国語辞典なり,百科事典なりで引き直すということは私もよくありますが,そんなとき,リーダーズの訳語から広辞苑にジャンプできればとても便利です。これに限りませんが,(ニュースリリースの仕様から判断する限り)今回のラインナップでは,ある機能が,下位機種についているのに上位機種にはついていないというおかしな現象が多々あります。 |

どこが変わったのか? −改良されたもの−

私の「電子辞書へのアプローチ」でもさんざん述べてきたことですが,従来機種ではスペルチェック機能の恩恵にあずかるためには,まず「スペルチェックモード」に切り替えてから単語を入力しないといけませんでした。通常モードで単語を入力して,タイプミス等でスペルが違っていたときには全く役に立たないのが,今までのスペルチェック機能でした。これは,たとえて言うならば,朝出かけるときに,「交通事故に遭うかもしれない」ということを想定して事前に救急車を予約しておくようなものです。突然事故にあって救急車を呼んだとき,「予約していないから出動できません」と言われたらどう感じるでしょうか。幸い,スペルチェック機能の「出動」ができなくても,人命には何ら関わらないためか,電子辞書(特に日本製)のスペルチェック機能は,このような変な仕様がフルコンテンツ第1号機以来延々と続いてきたのです。

近年になって,キャノンのIDFシリーズがようやく改革に乗り出しました。「スペルチェックモード」を廃止し,ユーザはとにかく単語をタイプし,「このスペルは間違っているだろう」と思った時点(インクリメントサーチの候補語リストを見ていればだいたいわかります)で「訳」キーのかわりに「スペル」キーを押すことで,自動的にスペルがチェックされるようになりました。今回のセイコーの新機種もキャノンと同じ仕様になり,TR-700以来10年近く続いた「スペルチェックモード」も見納めとなりました。

| Sekkyの視点(^^) 理想を言えば,「スペル」キーもなくしてしまって,Franklin社の製品のように,とにかく「訳」キーを押せば,あとは機械がスペルの正誤を判断し,スペルが誤っていればスペルコレクションの候補語を出し,正しければ訳語が出る,という仕様がいいと思います。これもいろいろなところで書いていますが,なかなか実装されません。もしかしてFranklinの特許か何かなのでしょうか? でも,セイコーの外国人向け電子辞書であるRM-2000はまさにFranklinと同じ方式でスペルチェックがされているので,この操作系を今回の新機種にも採用してほしかったです。 |

これも「電子辞書へのアプローチ」をはじめ,各種雑誌記事などでも述べてきましたが,まともに使えるワイルドカード検索を備える以上は,最低でも

(1)「語頭に不明文字があっても検索できる」

(2)「英和だけでなく,収録辞書すべて(最低でも英和+国語辞典)に対応している」

(3)「1文字の不明文字(「?」)と複数文字の不明文字(「*」)の両方に対応している」

という3つの点をクリアする必要があるのではないでしょうか。(1)(2)をクリアしていれば,電子辞書をクロスワード解読機として使えますし,(3)もOKなら語末引きができるので,簡単な「○○の仲間辞典」(「*ざくら」でひくと桜の種類が一覧できるなど)としても使えます。従来のワイルドカード検索は,このような仕様になっていなかったので,ただ「ワイルドカード検索ができる」とカタログに書いてあるだけで,それがどのような場面で使えるかが全く説明されていなかった(というか,説明できなかった)のでしょう。カタログで用途を説明できないのだから,そんな機能があることすら知らないユーザが多いのも致し方ないでしょう。

今回の新機種は,すべて上記の3点はクリアしています。そのためか,カタログにも「クロスワードや共通の語尾を検索する場合に便利です」と(私の知る限り)はじめて用途まで説明されています。とくにSR-9200では,英語はリーダーズ,日本語は広辞苑という,いずれも20万語強のデータでワイルドカード検索ができるのですから,英字紙のクロスワードや,日本語のかなり難しい懸賞付きクロスワードも楽々?

| Sekkyの視点(^^) リアルタイム検索がそうだったので密かに期待するのですが,SR-9500の例文検索でもワイルドカードは使えるのでしょうか? これがあると,派生語等も包括して例文をとりこみたいとき(「dog*」で例文検索ができると,dogだけでなく,dogsもいっぺんに検索できる)便利なんですけど。 |

先ほどのキーボードの写真をもう一度見てください。カタログではそれほどPRされていませんが,キーボードの配列がかなり変わり,使いやすくなりました。「電子辞書へのアプローチ」や各機種の詳細レビューでも述べた「訳キーと戻るキーが離れていると使いにくい」「行スクロールキーと画面スクロールキーが隣りあっていないと使いにくい」といった点がすべて反映されているのにはびっくりしました。おそらく,私以外のユーザからも要望が多かったことなのでしょうが,これだけでも従来機から乗り換える価値は十分あると思います。

先ほどのキーボードの写真をもう一度見てください。カタログではそれほどPRされていませんが,キーボードの配列がかなり変わり,使いやすくなりました。「電子辞書へのアプローチ」や各機種の詳細レビューでも述べた「訳キーと戻るキーが離れていると使いにくい」「行スクロールキーと画面スクロールキーが隣りあっていないと使いにくい」といった点がすべて反映されているのにはびっくりしました。おそらく,私以外のユーザからも要望が多かったことなのでしょうが,これだけでも従来機から乗り換える価値は十分あると思います。

あと,マイナーな点ですが,表示フォントのサイズをキーひとつで簡単に変えられるのも便利です。といっても,これはシャープが1年ちょっと前のPW-8000/8100ですでに採用しているアイデアですが…。

| Sekkyの視点(^^) あとひとつ,欲を言えば,「ジャンプ」キーと「例文解説」キーをもうちょっと「訳」キーに近づけてほしかったです。次見出しと前見出しキーは多少離れていてもかまわないので,これらの位置を逆にすればよかったかも? あるいは,訳語を表示したあとは遊んでいる「訳」キーを,(訳語を表示したあとで出番が来る)「ジャンプ」キーと兼用にしてもよかったですね。 |

これはシャープのPW-8000/8100で初めて採用された機能です。引きたい辞書のキー(モードキー)を押すだけで電源が入り,しかもその辞書の入力画面が表示されます。たとえば,前回英和辞典を引いていて電源を切り,次は和英をひきたいときは,従来なら電源キーで電源を入れ,和英キーを押してモードを切り替える必要がありましたが,今回の新機種では和英キーを押すだけで電源が入り,和英モードになります。

| Sekkyの視点(^^) 電源まわりの操作性は今までほとんどの機種で無視されてきました。モードキーで電源が入るという仕様でも十分便利なのですが,欲を言えば,ソニーのDD-IC200, 2000シリーズのように,フタの開閉に連動して電源のON, OFFができればよかったです。電子辞書のフタを開く目的は,99%以上はこれから電子辞書を使うためであり,フタを閉じるのは電子辞書を使い終わってバッグなどにしまうためでしょうから。 |

研究社新英和・和英中辞典,ロングマン現代英英辞典(LDCE3),ロングマン・ロジェ類語辞典

1999年12月に発売された名機? SR-8000の後継機です。匡体が他の新機種と同じものになり,フルキーボードやモードキーONなどが新たに備わりましたが,カタログスペックを見る限り,内部的にはSR-8000の仕様をかなりのところまで引き継いでいるようです。電池寿命が,他のフルキーボードモデルが110時間であるのになぜか100時間しかないということからしても分かります。そのため,今回発表された他機種とは仕様の面でかなりの差があります。たとえば…

1999年12月に発売された名機? SR-8000の後継機です。匡体が他の新機種と同じものになり,フルキーボードやモードキーONなどが新たに備わりましたが,カタログスペックを見る限り,内部的にはSR-8000の仕様をかなりのところまで引き継いでいるようです。電池寿命が,他のフルキーボードモデルが110時間であるのになぜか100時間しかないということからしても分かります。そのため,今回発表された他機種とは仕様の面でかなりの差があります。たとえば…

・プレビューはある(SR-8000ですでに実装されていたからあたりまえですが)のにリアルタイム検索がない(=インクリメントサーチはできない)

・スペルチェックが(従来機種のような)独立したモードになっている

・機能の名前がSR-8000を引きずっている→「パス」機能は,今回のラインナップから「履歴」に名称変更されたが,8100は「パス」のまま。SR-8000で搭載された「グローバルサーチ」はSR-9500の「例文検索」と同じものだが,8100では8000と同じく「グローバルサーチ」と言っている 仕様上仕方ない点はともかく,機能の呼び名を統一することはそれほど困難であるとも思えないのですが…。

・表示文字サイズをワンタッチで切り替えできない→SR-8000のように,設定画面で辞書ごとに切り替える

一方で,SR-8000で搭載されながらも今回の新機種で採用されなかった各種機能(2画面表示,参照機能,例文コレクション,ブックマークetc.)は,8100ではそのまま残っています。

直接のライバルは,ジーニアスの英和とアメリカ英語版LDCEと言ってもいいLongman Advanced American Dictionary (LAAD)を搭載したXD-S3000でしょう。もっとも,使い勝手や各種機能ではSR-8100のほうが明らかに勝っていますが,英和・和英がジーニアスであること(一般に,ジーニアスのほうが研究社中辞典よりはるかに評価が高い)や英英辞典が(現在の英語の主流である)アメリカ英語版であることなど,電子辞書の性能とは関係ないコンテンツの面では,XD-S3000に軍配が上がるかもしれません。

もしかして,SR-8100の隠れたライバルは,同じ新機種ラインナップの中のSR-9200なのかもしれません。従来機(SR-8000)は,英和・和英のコンテンツというよりは,英英や本格的なシソーラスが入っているという点で,英語のプロたちの絶大な支持を受けていましたが,CODというネイティブ向け本格英英辞典に加え,英和もリーダーズで武装した9200を前にすれば,8100ではちょっと役不足かも…。

| Sekkyの視点(^^) 個人的にSR-8000を2年間愛用し,その性能を高く評価していることもあり,今回のモデルチェンジでは8000独自の新機軸はどうなるんだろうと思っていましたが,SR-9200に吸収してしまうのではなく,機能はそのままとはいえ,フルキーボードで身を固めたSR-8100という形で延命できたのはよかったと思います。もっとも,せっかく8000で採用した種々の新機軸は,今でも決して色あせるものではないので,8100以外の新機種にも盛り込んでほしかったです。たとえば,二画面検索は,広辞苑とリーダーズを一緒に開いて仕事をするような翻訳者には欠かせないでしょう。むしろ8100ではカットしてもよかったから9200に実装してほしかったというのが本音です。SR-8000は,発売後2年近くにわたって,主に英語のプロを対象とした,セイコーの電子辞書のフラッグシップモデルとして君臨してきましたが,今回のモデルチェンジでその座をSR-9200に譲ったといっても良いでしょう。その割に,上述のように8100についていて9200にない機能というのがあまりに多いのは不可解です。8100の類語辞典は普通の学習者にはとても使いこなせませんから,9200に載せるなどして,ついでに二画面表示等のパワーユーザ向け機能も9200に実装し,8100ではカットするのはいかがでしょうか。そのかわりに国語辞典(広辞苑がサイズ的に無理なら新明解あたりでもかまいませんが)を載せて,値段をもう少し下げれば,大学生で英語を専攻する人がとびつきやすいものになると思います。 |

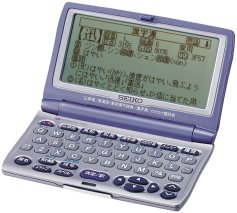

広辞苑,ジーニアス英和・和英,漢字源,パーソナルカタカナ語辞典,Roget II The New Thesaurus

位置づけ

この機種のように,英語系辞書と国語系辞書をバランスよく搭載し,大画面液晶を実装したモデルは,最も万人受けするせいか,各メーカーがしのぎを削る激戦区となっています。しかし,不思議なことに,セイコーの製品はSR-9500以前にはこのランクのモデルはありませんでした。言いかえれば,シャープやカシオが収録辞書数を誇ってニューモデルを次々と出していた頃,セイコーは沈黙していたわけです。その沈黙を破って今回世に出したSR-9500は,スペック的にも他社製品を寄せ付けないものをもっています。不謹慎なたとえで大変恐縮ですが,9500の発表は,他社にとっては不意打ちの同時テロと共通するインパクトがあるのではないでしょうか。これは,使い勝手に関心を払わず,単に収録辞書の冊数を誇ったり,珍奇な仕掛けでアピールしたりということだけで電子辞書は売れる(とメーカーさんが思っていた)時代への警鐘とも言えるのかもしれません。

ライバル機種

激戦区だけに,「敵」もそれなりに多いようです。最大のライバルは,コンテンツがほとんどバッティングするPW-8100(シャープ)とIDF-4000(キャノン)でしょう。コンテンツだけでなく,使い勝手でも甲乙つけがたい(というより,これら2機種の操作性を手本にできたからこそ,セイコーの新機種もこれだけ使いやすくなったのでしょう)ので,苦戦を強いられそうです。IDF-4000のウリである広辞苑の図版がないとか,PW-8100のウリである早見機能や慣用句辞典がないということを,フルキーボードや例文検索等のSR-9500独自の特徴でカバーできるかどうかがカギになりそうです。

SR-8100がそうだったように,9500にも隠れたライバルがいます。自社製品のSR-950です。フルキーボードはないものの,飛び抜けた携帯性(大きさはもちろん,重さもわずか117グラム!)とそこそこの画面解像度を備え,しかも定価が6000円も安いとなると,この製品のターゲットである学生や一般ビジネスマン(四六時中辞書を引くわけではないのでキーボードの使い勝手には多少目をつぶれるが,持ち歩く機会が多いので小さい機種がいい,という人)の中には950を選ぶ人も多いでしょう。

| Sekkyの視点(^^) SR-950が最大のライバルだとはいえ,結局は今回の新機種の中でも9500が(おそらくは950もそれに匹敵するぐらい?)最も売れるモデルなのではないかと思われます。でも,意地悪な見方で恐縮ですが,かりにSR-9500に(SR-950のように)研究社の新英和・和英を搭載し,逆に950にジーニアス英和・和英を載せていたら……きっと,多くの人は950へ流れてしまい,9500は人気がなくなってしまうのではないでしょうか? 定価ベースで6000円という差額を払い,しかも多少かさばることを我慢してでも,「950をやめて9500にしよう」という人はきっと多いと思います。それは,スペック云々というよりはコンテンツの辞書の質が(ジーニアスと研中では)決定的に違うからなのですが,このへんのところの戦略? がうまいなぁ,と素人ながら感じました。 |

|

Sekkyの視点(^^) SR-9500の例文検索はジーニアス英和・和英の両方から例文を探してくれます。それはいいのですが,ジーニアス和英は,基本的にジーニアス英和をひっくり返して作った和英辞典なので,和英に載っている例文も英和のものがそのまま掲載されていることもかなりあります。その場合は,同じ例文が英和からと和英からの2つ出てきそう(カタログの画面にもそういう例があります)で,思ったほど2冊の辞書から例文をすべて検索するという恩恵はないのかもしれません(もちろん,和英独自の例文も増強してはありますが)。 |

SR-9200(2001年12月発売予定)

収録辞書

広辞苑,リーダーズ英和,新和英中辞典,漢字源,The Concise Oxford Dictionary, The Concise Oxford Thesaurus

| Sekkyの視点(^^) 先行機種がないので,フロンティア的に一から企画しないといけなかったことは推察できますが,そのぶん,コンテンツの内容,組み合わせなどに関して引っかかることがあります。たとえば漢字源…。9200のユーザのほとんどは英語ベースの人であると思われますが,その場合にフルコンテンツの漢和辞典は必ずしも必要なのでしょうか? もちろん,部品検索をはじめ,従来機のような「漢字検索」機能は必要でしょう。しかし,漢字検索さえ備えていれば,あとは検索結果画面で(従来機のように)部首と画数,JIS, SJIS,句点の各コードぐらいを表示し,意味等は広辞苑にジャンプさせれば十分であると思えます。むしろ,空いたスペースに別のコンテンツ(候補として,研究社の英和活用大辞典,Oxfordの学習英英であるOALD,SR-8100に搭載のロジェ類語辞典,小学館や角川の日本語シソーラス,OxfordのPractical English Usageなどが考えられます)を1つか2つ入れてほしかった,というのが本音です。英英辞典としてCODを採用しているのは,ER-6000の影響というのも大きいと思いますが,日本の「英語のプロ」(英文学等の研究者は別ですが)はむしろアメリカのカレッジ版英英をよく使うようにも思えます。Roget IIのライセンス実績があるわけですから,同じHoughton Mifflin系のAmerican Heritageのカレッジ版などを載せることも,可能性として提案したいと思います。 |

位置づけ

型番からしても,現行のSR-9100の後継機という位置づけでしょうが,後継機というより,ほとんど一から作った新機種のようなスペックを持っています。あるいは,従来の最上位機種であったSR-8000のさらに上位に位置づけられるモデルと言えるのかもしれません。学習英和,英英を思い切ってカットし,そのかわりにリーダーズ英和とCODという,プロ仕様の英和,ネイティブ向けの英英を搭載した,今までにないコンセプトの機種です。値段もフルキーボード搭載の他機種よりさらに高く,ニュースリリースにも「フラッグシップモデル」とうたっているだけあり,SR-9500などとは異なり,かなり限られた層のユーザをターゲットにしていることがうかがえます。

ライバル機種

現段階ではSR-9200と直接競合する機種はないでしょう。そして,ターゲットユーザが限られることもあり,今後も半年や1年ぐらいでは他社が競合機種を作るとも思いにくいです。強いてあげれば,電子ブックプレーヤーのDD-S35(広辞苑とリーダーズのモデル)ぐらいでしょうか? それでも,英英辞典を搭載しているなど,9200のほうが明らかに有利です。今までリーダーズを目当てに電子ブックプレーヤーを使っていた(使わざるをえなかった?)プロユースの人たちの乗り換えも期待できるかも。

|

Sekkyの視点(^^) スペック(や値段(^^))からして最上位機種であるはずなのに,前にも述べたように,細かな機能で他機種に備わっているのに9200には実装されていないものがかなりあることが気になります。SR-9500や8100で備わっている例文検索(グローバルサーチ)は,もともと例文の少ないリーダーズやCODで使えてもあまり意味がないので,9200でカットされているのは自然なことでしょう。しかし,なぜ,あれば便利な二画面検索やブックマーク,日本語ジャンプなどまでカットしてしまうのでしょうか? 前にも述べたように,二画面検索は複数辞書を並行してひくユーザ(ふつうは翻訳者など,プロの人が多い)だからこそ,そのありがたみが分かります。辞書の中身を縦横無尽に飛んだりはねたりできる日本語ジャンプも,英語にせよ,日本語にせよ,ことばのプロだからこそ,利用頻度は多いはずです。エントリーモデルにこのような機能を付ける必要がないという意味ではありません。下位モデルにつけた機能は,特別な意図がない限り上位モデルにも備えるのが普通なのでは? ということです。これは,電子辞書に限らず,車でもパソコンでも何でもそうだと思います。 |

SR-950(10月26日発売)

収録辞書

広辞苑,新英和・和英中辞典,漢字源,パーソナルカタカナ語辞典

位置づけ

長い間ベストセラーであったSR-900の後継機になるのでしょう。900よりもかなり小さく,省電力化されているのに,画面解像度は大きくなりました。フルキーボードの快適さよりも可搬性を優先する人,すなわち,しょっちゅう電子辞書を引くわけではないが,持ち歩く機会が多い学生や出張の多いビジネスマンなどが飛びつきそうです。

見かけは小さいですが,フルキーボードタイプの新機種が搭載している機能(モードキーで電源がONになるリアルタイム入力,早打ち対応など)はほとんどが搭載されています。画面解像度の制約上,プレビューができなかったり,本体サイズの関係上,「戻る」キーが「訳」キーと離れていたりというのは仕方ないでしょう。SR-9500のところで述べたので詳しくはふれませんが,今回の新機種の中で日本語ジャンプが唯一できるというのもウリです。

ライバル機種

フルコンテンツ辞書の小型化が進む中,他社も同サイズの製品を続々と出しています。直接のライバルはPW-X700(シャープ)やXD-S950(カシオ)でしょう。英和・和英にジーニアスを搭載したシャープ,カシオのほうがどうしても有利になってしまうでしょうが,一方で,重さや消費電力,画面解像度,操作性などではSR-950に軍配が上がります。

総括